七宝稲荷 進照 拝

七宝稲荷 進照 拝

◆「今年(令和8年)の年象意=革故鼎新」の音声解説(ポッドキャスト/男女2名のキャスターによる会話形式の解説)を、ここに貼らせていただきます。

※ 進照が『露見草80号』2頁目に執筆した「新年のご挨拶」をもとに、NotebookLMで生成したポッドキャストです。

七宝稲荷 進照 拝

◆初御祓(1月1日・午前1時~)の直前に、神社へ向かう蔦見坂(つたみざか)から、瀬戸内海へスマホを向けて撮影した夜景です。

◆超高感度撮影したので明るく写っていますが、目視では、仁尾町の人工的な灯りが見える以外は、暗闇に見える蔦見坂からの遠望でした。

七宝稲荷 進照 拝

◆四国の道ガイドで、親神尊の鎮宮である七宝稲荷が紹介されています。

◆紹介文で「よく手入れされた境内からは仁尾の街並みを一望することができます」と書かれていますが、手入れされているのは、信者有志の方々が毎日境内を掃除してくださるからです。

七宝稲荷 進照 拝

七宝稲荷 進照 拝

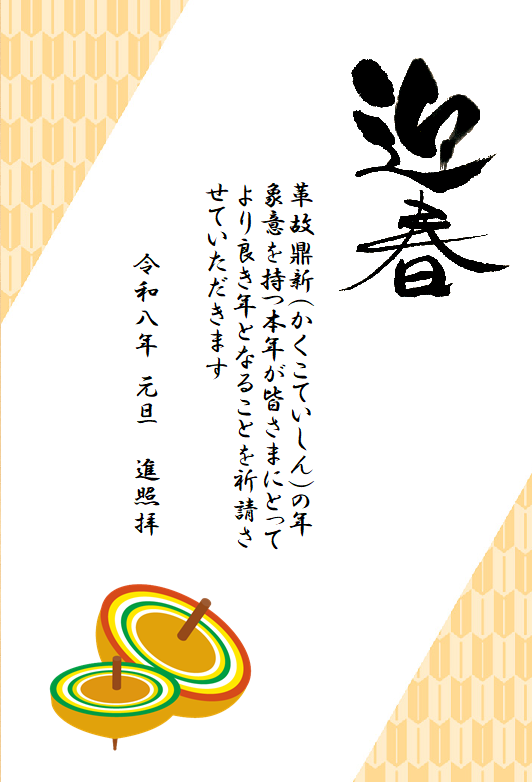

◆露見草80号のPDFファイルに関するお問い合わせをいただきましたので、以下のとおりご説明いたします。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

◆ブログ画面上に表示されている[露見草80号のPDFファイル]をクリック(タップ)すると、ご利用のブラウザ画面上に露見草80号のPDFが表示され、ブラウザ上で露見草80号を読むことができます。

◆また、その右隣にある[ダウンロード]をクリック(タップ)すると、ご利用の端末(デバイス=パソコンやスマートフォン)に[露見草80号のPDFファイル]を保存することができます。

◆保存したPDFファイルは、オフライン(インターネット回線に接続されていない状態)でも読むことができますので、繰り返し露見草80号をお読みになりたい方は、こちらの[ダウンロード]をご利用ください。

七宝稲荷 進照 拝

◆「革故鼎新(かくこていしん)」の四文字熟語は、令和8年1月1日に発行される[露見草80号・2頁目(新年のご挨拶)]で解説されています。

※ 一つ前のブログ記事[タイトル:露見草80号]から、露見草80号のPDFファイルをダウンロードし、露見草80号を発行日前にお読みいただくことが可能です。

七宝稲荷 進照 拝

七宝稲荷 進照 拝

◆親神尊の鎮宮から、黄昏時の瀬戸内海を遠望した写真です。

📷 撮影:2025-12-23 📷

七宝稲荷 進照 拝

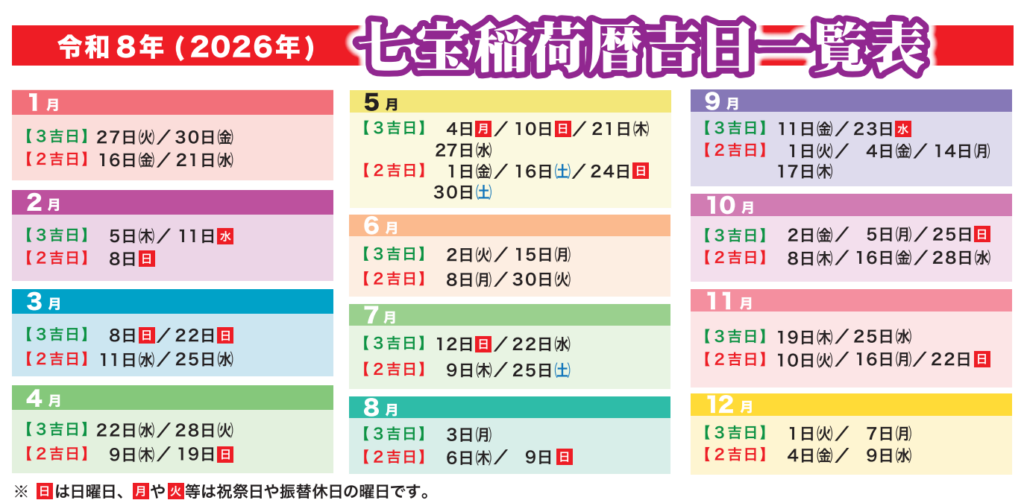

◆掲載されている吉日(3吉・2吉)は、七宝稲荷が独自に作成した[七宝稲荷暦]の中から、吉日・凶日に影響を与える[六曜(大安、仏滅等)][二十七宿][中段(十二直)]を抽出し、それら三つすべてが吉日要素となっている日を【3吉日】、[六曜]と[二十七宿]が吉日要素となっている日を【2吉日】としています。

《 注 意 》

❖通常の吉日選びは【3吉日】【2吉日】を目安にしていただいて結構ですが、非常に重要な行事の日取りを決める場合は、七宝稲荷へご相談いただければ、さらに詳細な吉日選びのお手伝いをさせていただきます。

《 補 記 》

❖[令和8年 吉日一覧表]を印刷して手元に置いておきたい方は、印刷に適した(A4用紙×1枚)同じ内容の[令和8年 吉日一覧表]をこちらからダウンロードしていただけます。

七宝稲荷 進照 拝